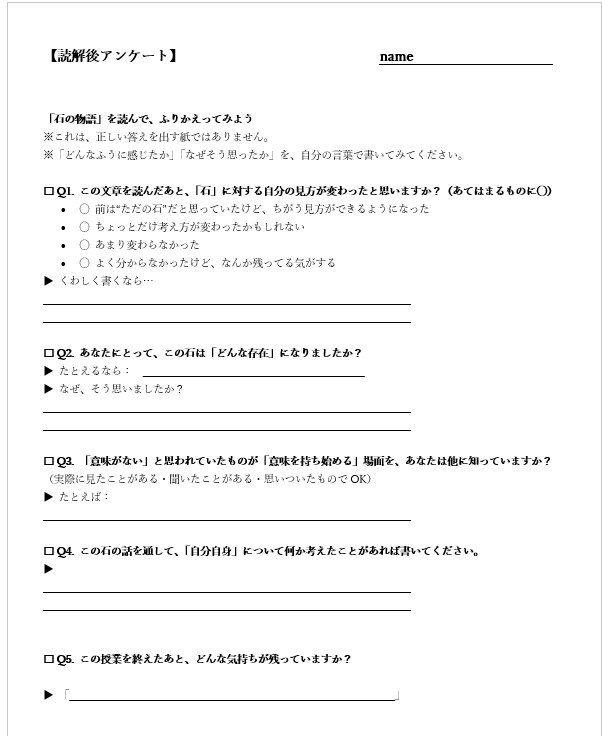

「この石、なぜか心に残った──“意味が生まれる場所”の物語」

授業で使ったのは、

ただの石が川の流れの中で少しずつ形を変え、

最後には小さな魚たちの居場所になる──

そんな物語が描かれた一枚の読解プリント。

この文章を読むなかで、

子どもたちは“意味のないものが、どう価値を持つか”を考え、

「見えなかった関係」が見えるようになっていきました。

テストの点数には表れないけれど、

たしかに“ものの見方”が変わった瞬間がありました。

それは、「読む」ことを通して、

“自分と世界のつながり”に気づく、静かな変化。

この教室では、

そんな内面の変化を、

学びの中心に置いています。

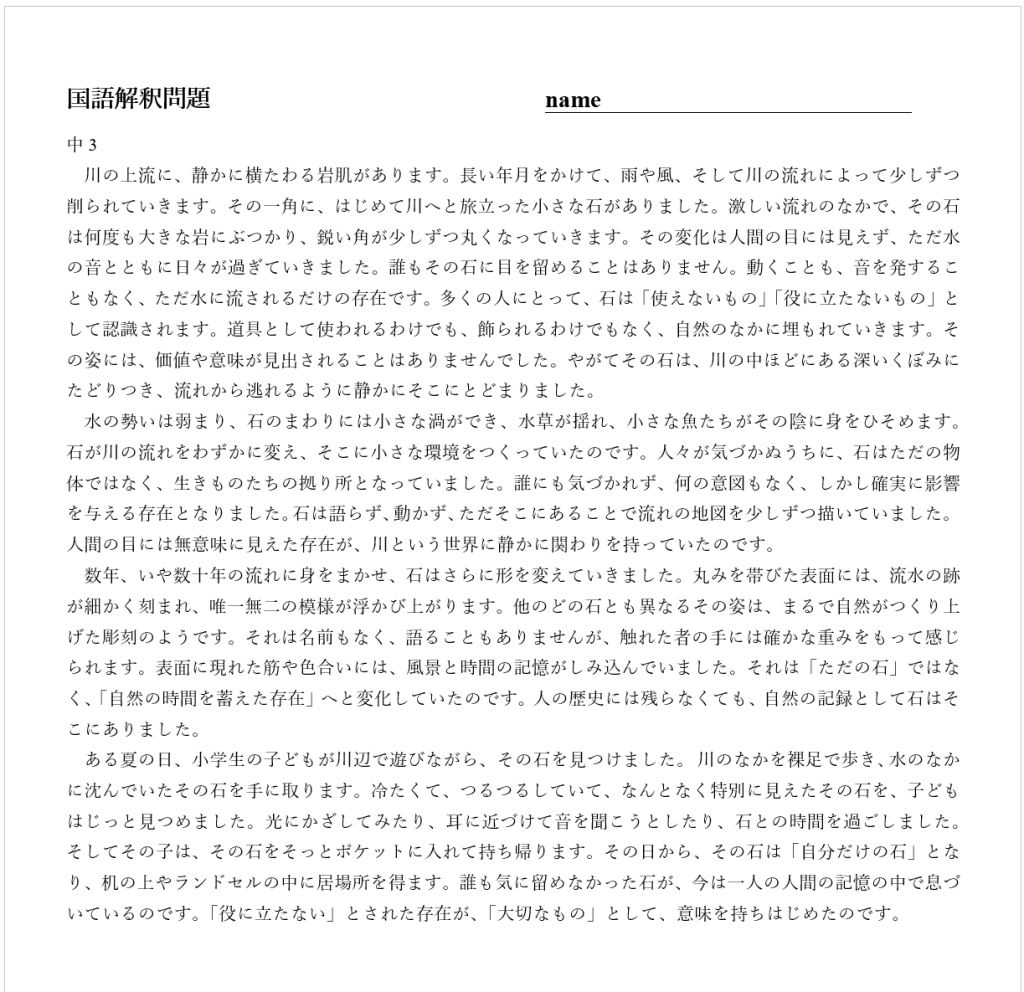

国語解釈問題

問題 Before→After

問1「小さな環境」→「周りに新しい動きや住み場所をつくった。」

変化のポイント

-

Beforeでは、石の影響を「小さな環境」として限定的に見ていた。

-

Afterでは、石の存在が「周囲に働きかけ、新しい流れを生み出した」と捉えている。

-

主体のない自然現象ではなく、「関係性を作る存在」として石の役割を再定義している。

【講師コメント】

最初の答えでは、石の影響を「小さな環境」という限定的な見方でとらえていました。

しかし、二度目の読解では、石が「周りに動きや居場所を生み出した」という関係性に目を向けています。

この変化は、“存在そのものが環境を変える”という視点の広がりであり、自分以外のものとのつながりを読み取る力が育っている証です。

【保護者様コメント】

これまでの娘は、自然のことを“覚える”という形でしか捉えていなかったように思います。

でも今回は、「石がまわりに居場所をつくる」という表現を読んで、

見えない働きやつながりに目を向けるようになったのだと感じました。

子どもが“関係”の中で物事を考え始めたことに、少し驚いています。

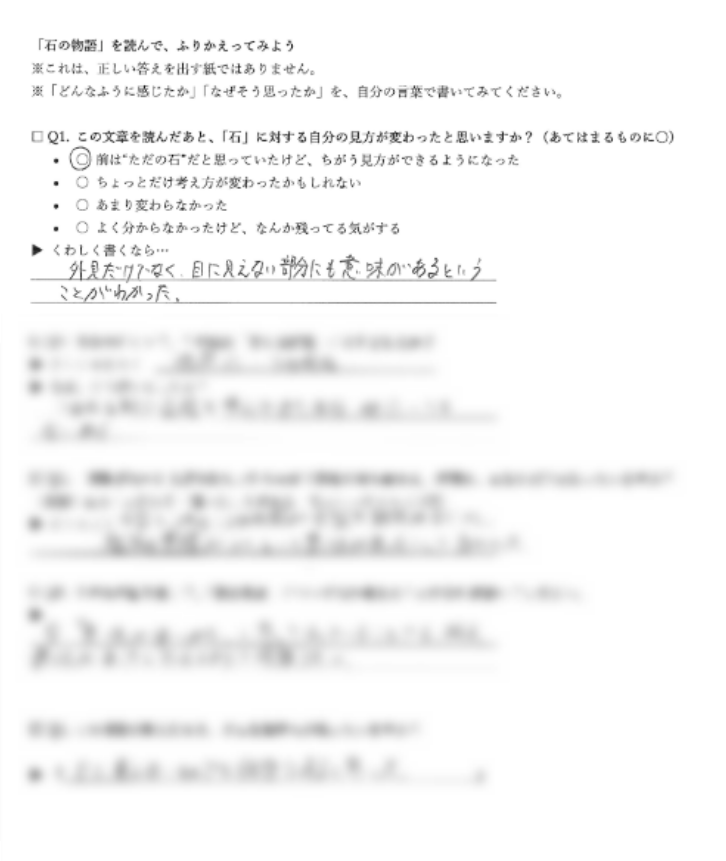

感想 Before→After

Q1, 「以前から、川の石の形成や役割については知っていたから。」→「外見だけでなく、目に見えない部分にも意味があるということがわかった」

変化のポイント

-

Beforeでは、石についての“知識”をすでに持っていたため、読みが止まっていた。

-

Afterでは、“見えない部分”に意味があると気づき、認識の深さが変化した。

-

「知っていること」と「感じ取ること」は別だと理解し、石に“内的な意味”を見出している。

【講師コメント】

最初は「知っている」という意識が、読む姿勢を止めていたように思います。

しかし、再読を通じて「目に見えない部分にも意味がある」と気づいたことは、

単なる知識の確認ではなく、“意味を問い直す読み”に進化した証です。

石というモノを、自分の経験や感覚に結びつけて読み直す姿勢が生まれたことは、大きな変化だと感じます。

【保護者様コメント】

「石のことは知っているから」と言っていた子どもが、

今回の授業のあと、「目に見えない部分にも意味がある」と話していて驚きました。

学ぶということが、ただ情報を覚えることではなく、

その奥にある“感じ方”や“考え方”に気づいていくことなのだと、子どもを通じて教えられた気がします。

国語解釈問題

成績よりも、子どもの言葉が深くなったことが嬉しいです。」