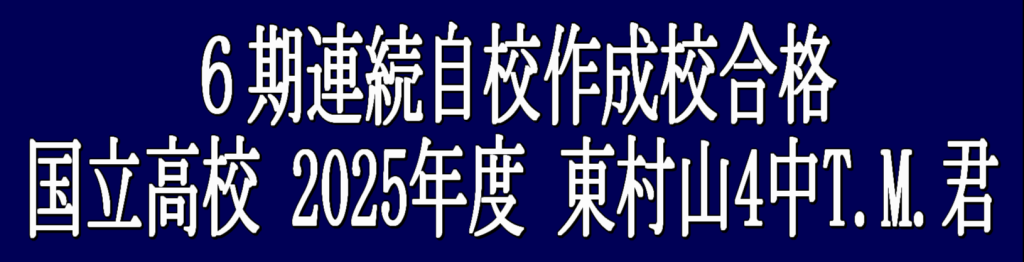

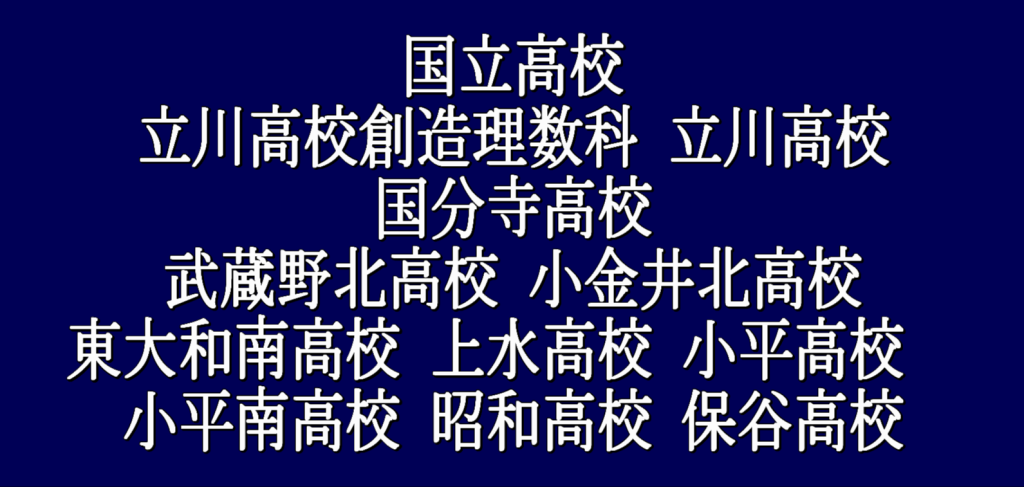

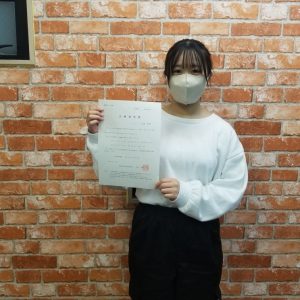

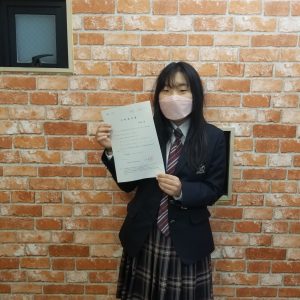

※2021年度~2025年度の合格実績です。

都立・私立、第一志望へ

どちらのルートも熟知したプロが、あなたの進路を徹底サポート。

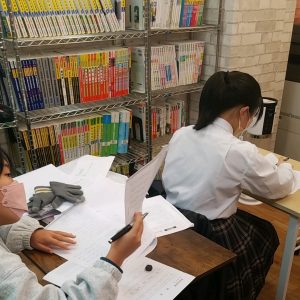

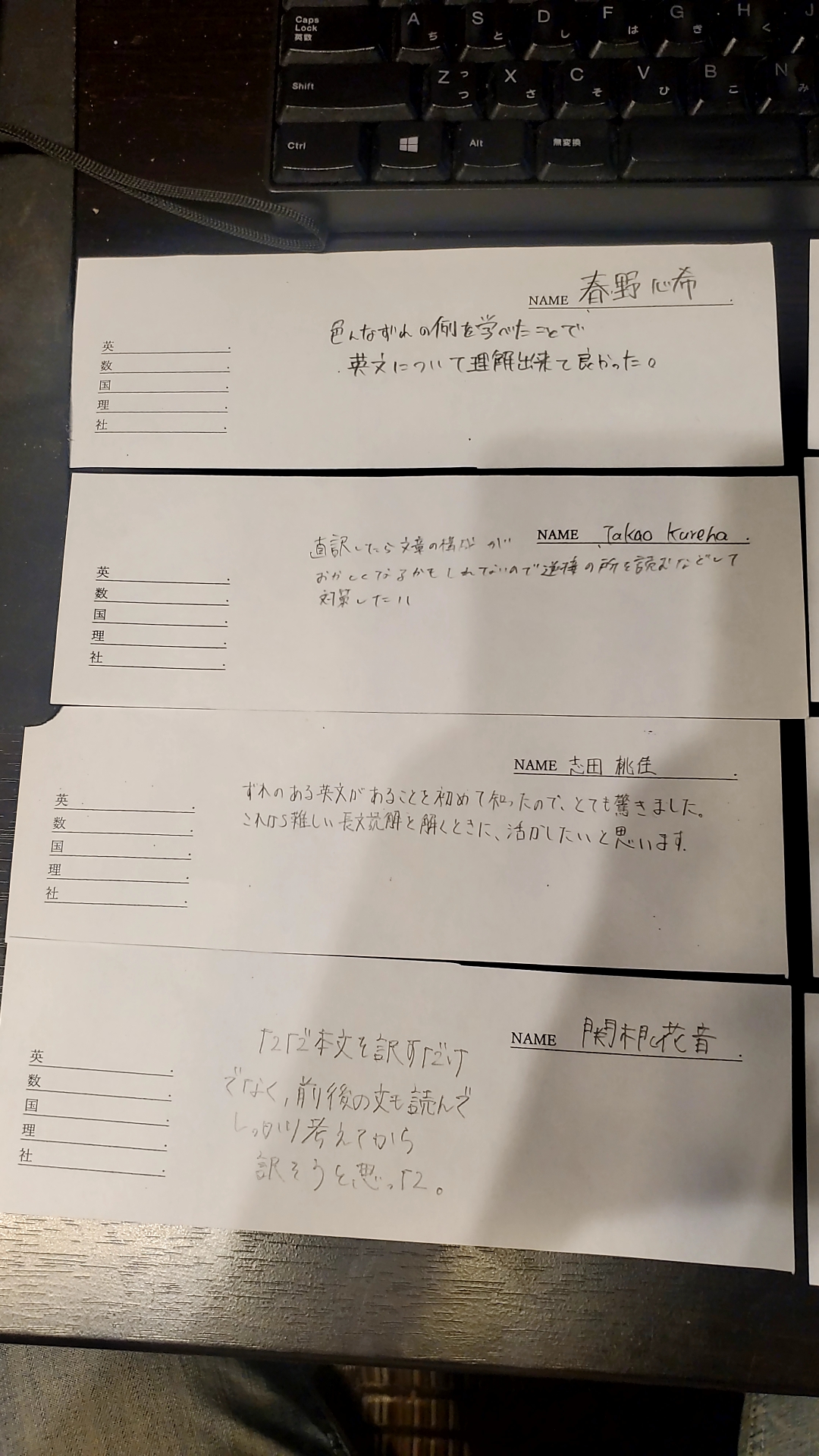

①生徒講師

②生徒のみ

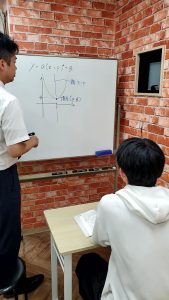

③生徒講師教室

①青

一軍

②外観

2軍

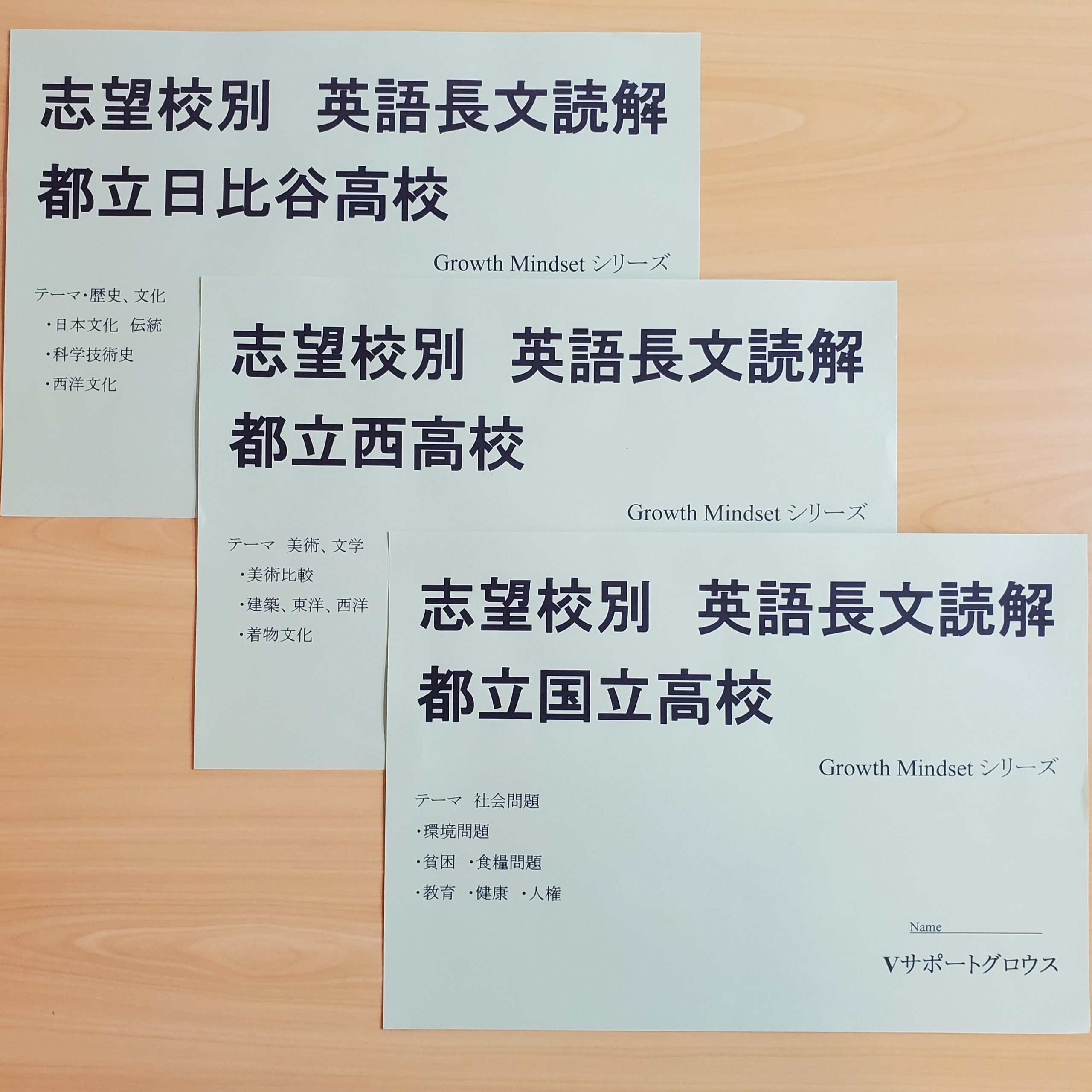

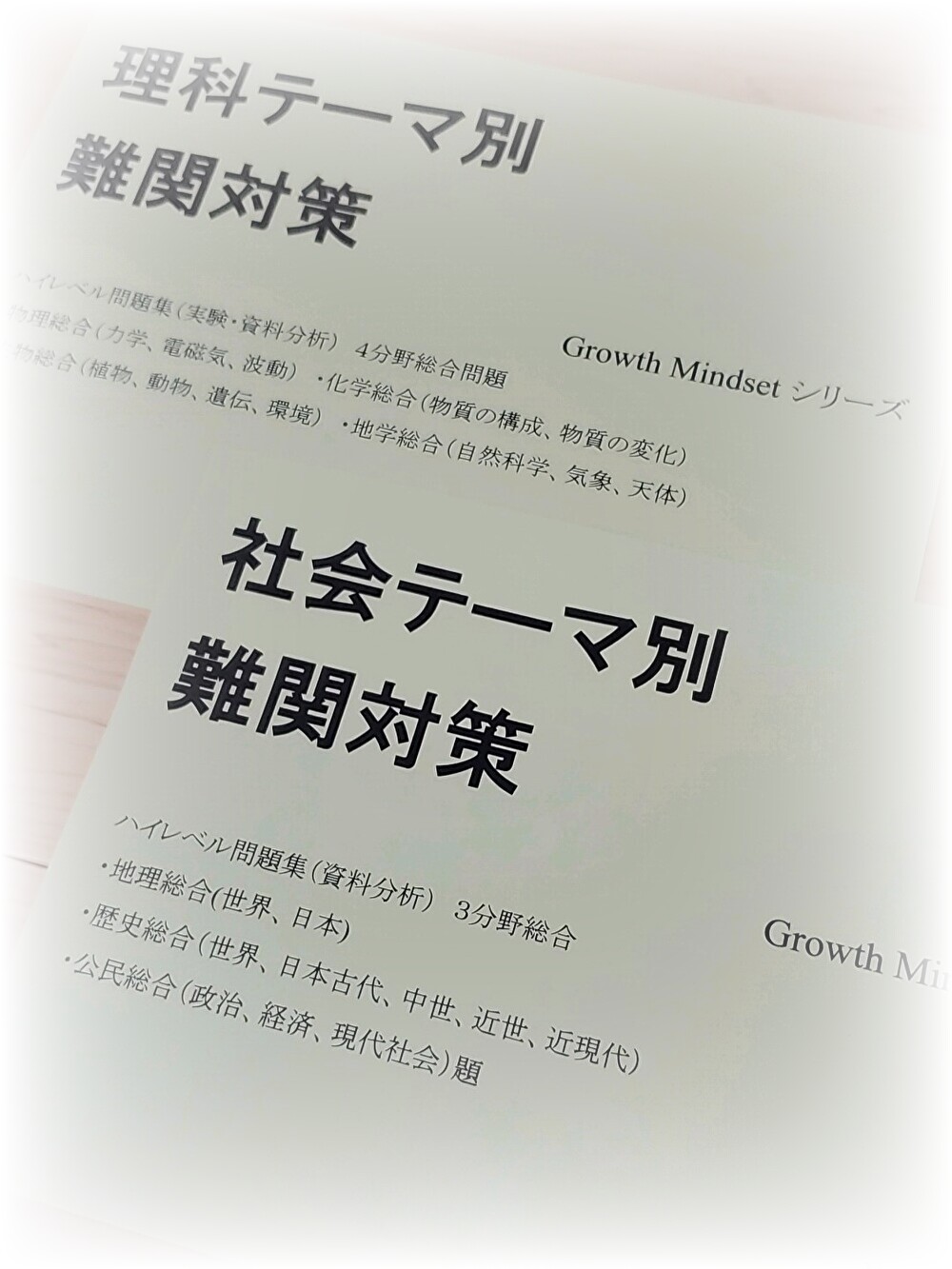

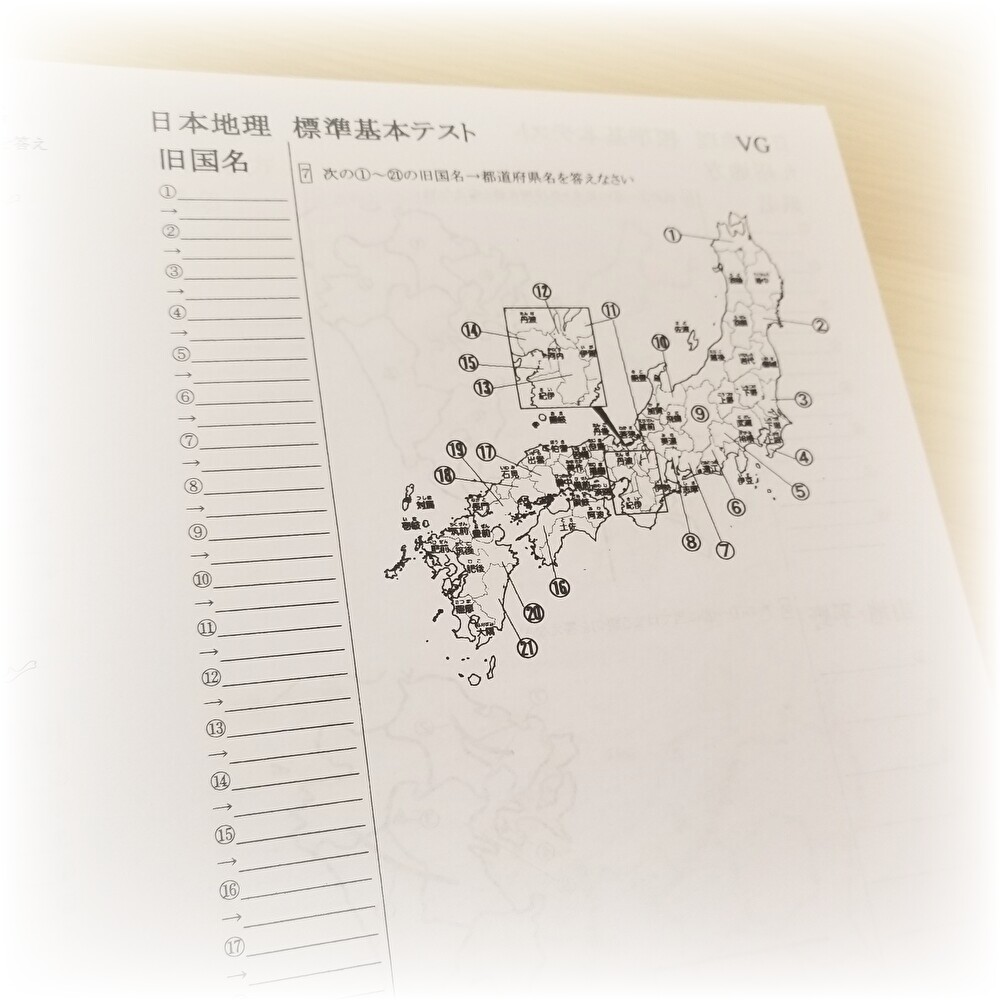

④教材

⑤学校

「この石、なぜか心に残った──“意味が生まれる場所”の物語」

「点数のための英語」から、「伸びるための英語」へ

ずれ診断

高校受験に強い教室は、なぜ「ずれ」に気づけるのか?

①「同じ文読んだのに、なぜ30点差?」

「同じ学び」で差がつくのは、視点がちがうから。

——努力も知識も“正しく見られなければ”、成果にはならない。

●なぜ、同じ問題を解いたのに、30点も違うのか?

同じ授業を受け、同じ教材を使い、同じだけ努力していても——

点数に差がつく。成果に差が出る。志望校に届く子と、届かない子がいる。

その違いは、「知識量」ではなく「視点の置き方」にあります。

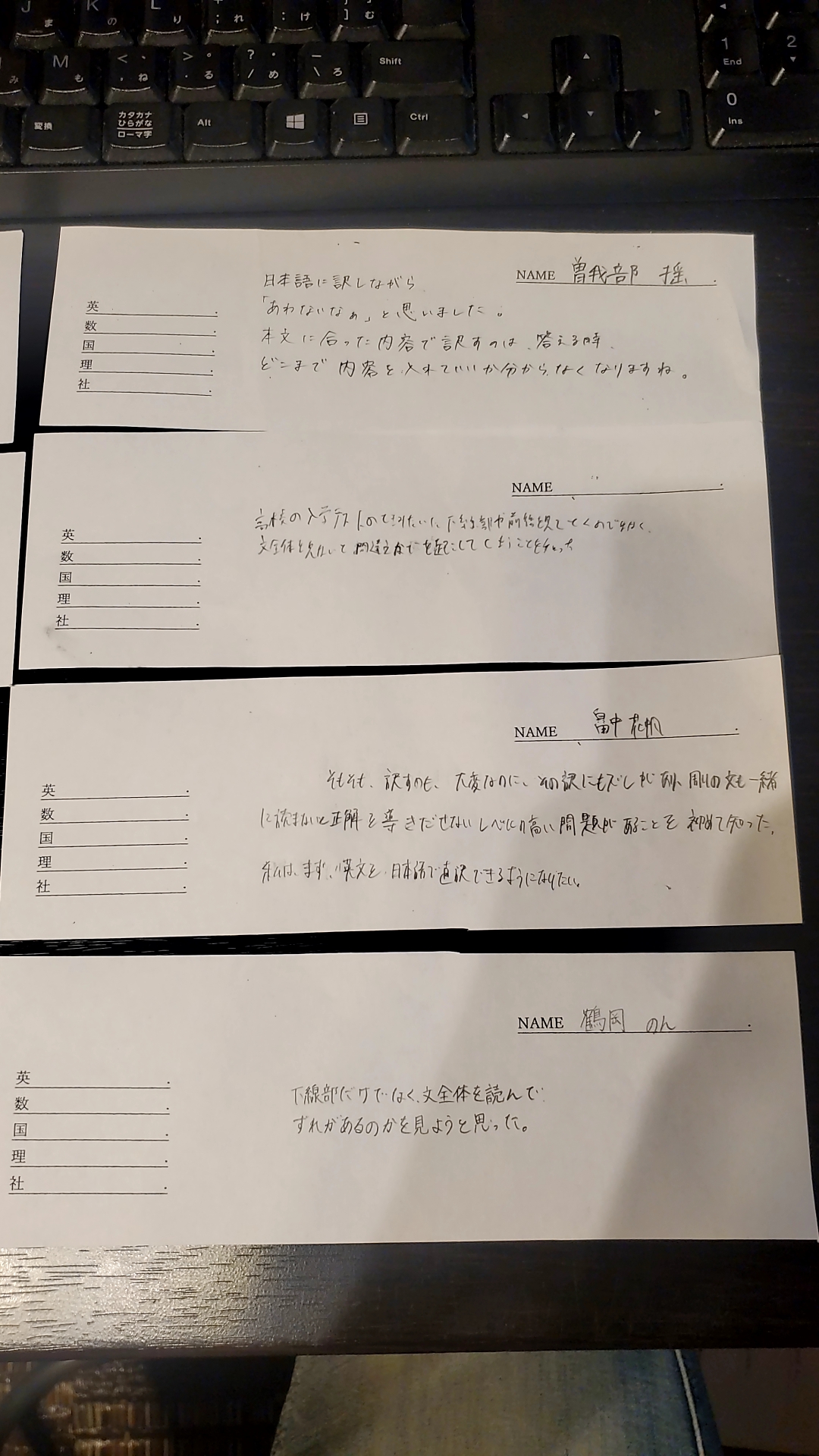

●「読めたのに、なぜ間違えた?」

本文の意味はわかっていた。選択肢も確認した。

——でも間違えた。

実は、設問が求めていたのは、「意味」ではなく“方向”だった。

問題の“見方”が少し違うだけで、結果は大きく変わります。

●「教材は同じ。でも、結果は逆。」

同じワーク・同じ解法を使っているのに、点数が上がらない子がいます。

その原因は、「どの角度から学んでいるか」。

| 行動 | 視点がずれると… | 視点が合うと… |

| ノートを取る | ただ写すだけ | “どこを見ればいいか”を整理する道具に |

| 復習をする | 問題を読み直すだけ | “どこでズレたか”を振り返る習慣に |

| 解き直す | 答えを確認するだけ | “問いの立場”から解き直す思考に |

●「がんばってるのに、結果が出ない?」

こんな言葉をお子さまから聞いたことはありませんか?

- 「たぶん合ってると思ったのに…」

- 「ちゃんと覚えたのに違った…」

- 「意味はわかってたつもりだった…」

どれも、「努力が足りない」のではありません。

“問われている方向に、自分の思考が向いていなかった”のです。

●視点を変えることで、子どもの力の出し方が変わります。

| タイプ | 伸ばすべき力 | 教室が行っているアプローチ |

| 中堅校を目指す子 | 教材のどこを見ればいいかを整理する力 | ノートの設計、視点をしぼった復習法 |

| 難関校を目指す子 | 設問の“つくり”や出題者の意図を読む力 | 問いの構造分析・比較構造・設問の伏線回収演習 |

●【5教科別:視点を切り替えるだけで変わる学び】

| 教科 | よくある思い込み | 必要な視点 |

| 英語 | 単語の意味がわかればOK | 文構造・接続語・指示語が示す展開に注目 |

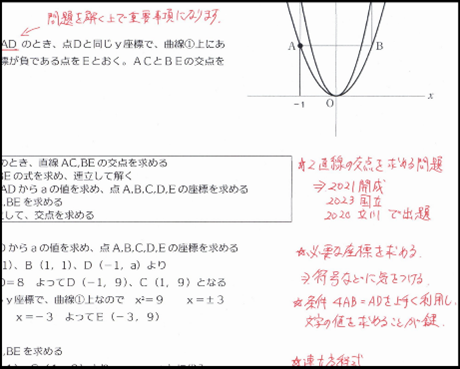

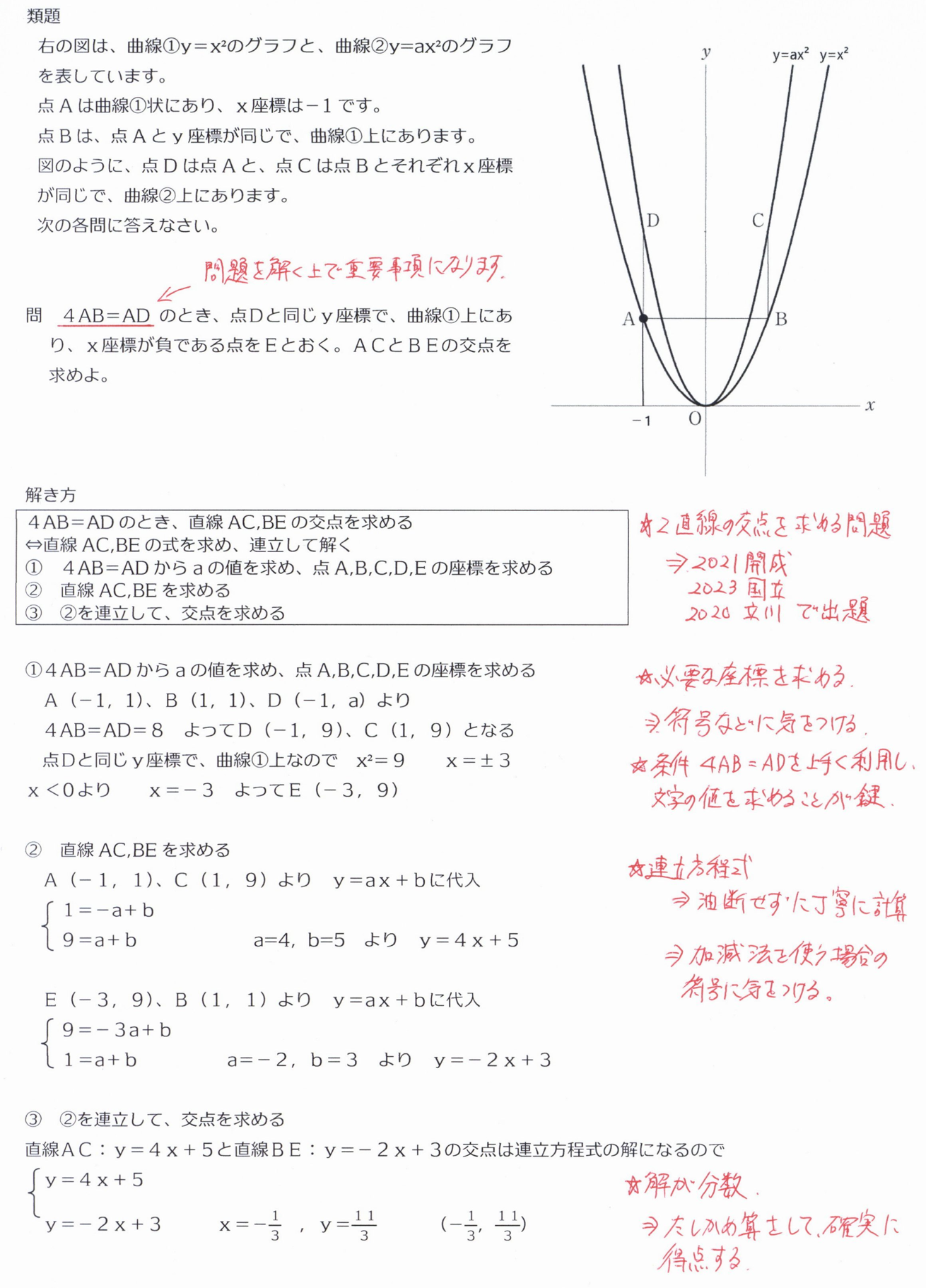

| 数学 | 解法を覚えていればOK | 問いの条件・答え方の形に目を向ける力 |

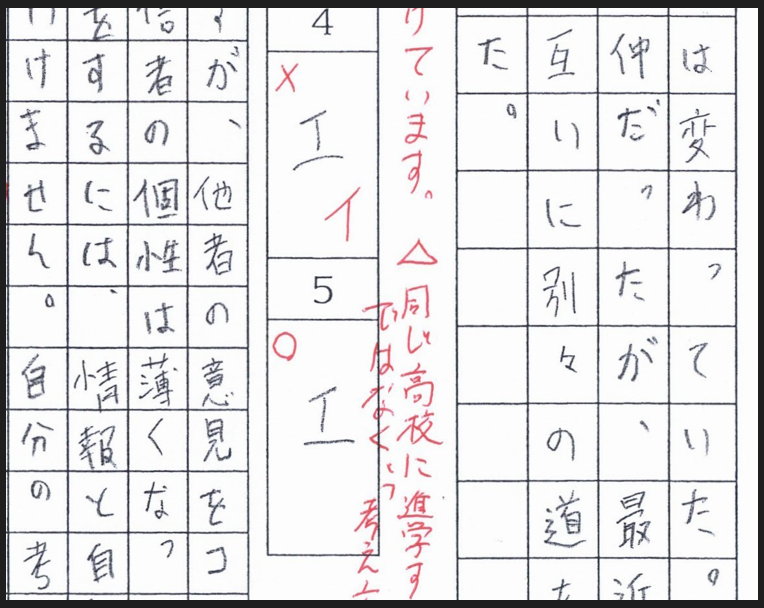

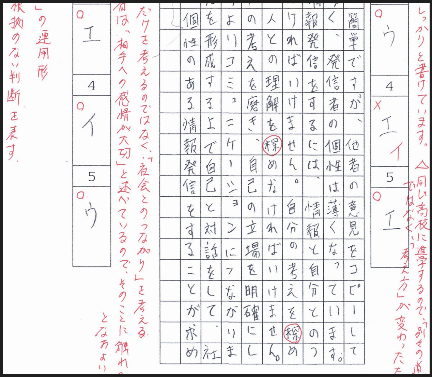

| 国語 | 内容がわかれば正解できる | 設問の立場・対比構造・言い換えの技術を読む力 |

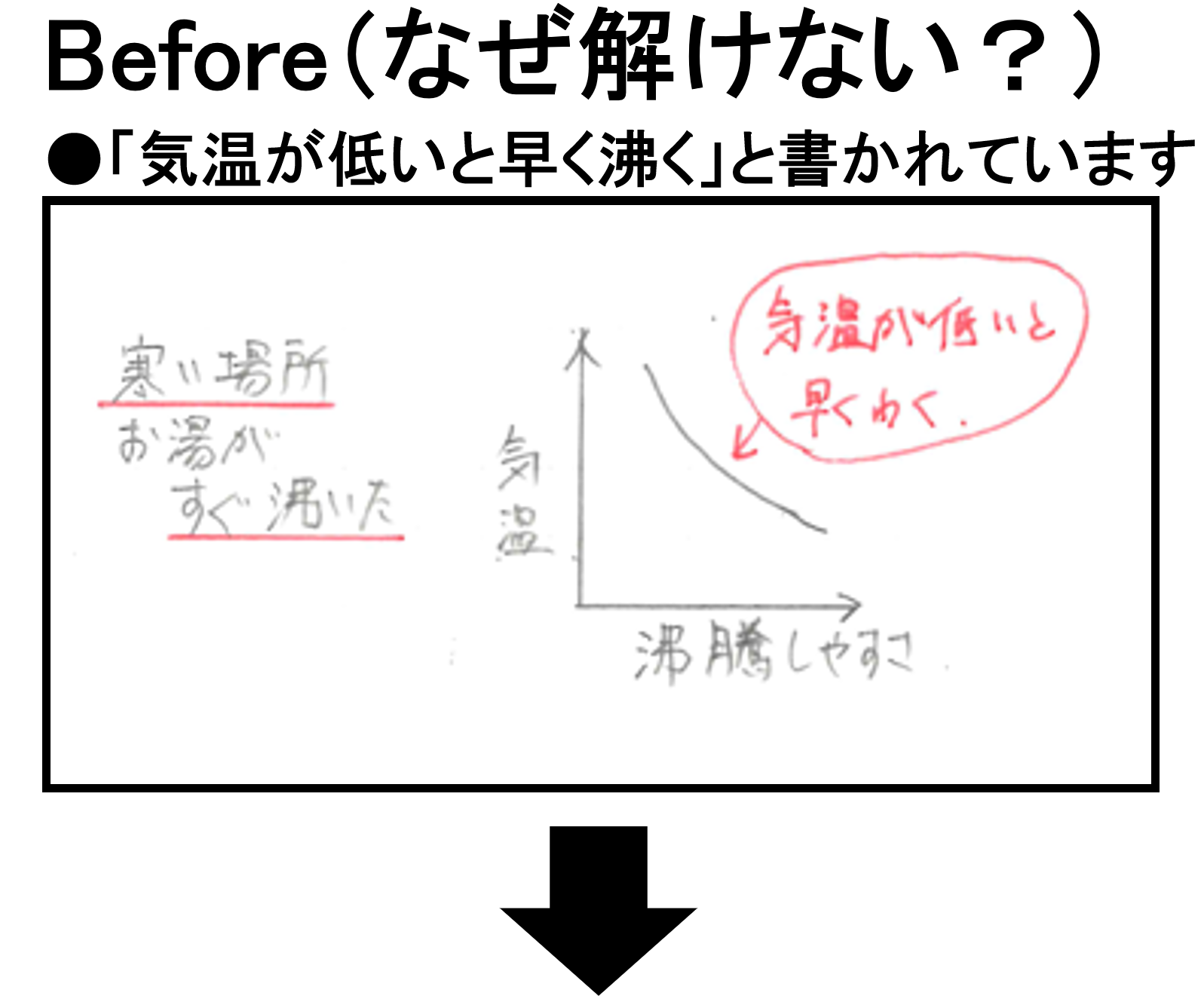

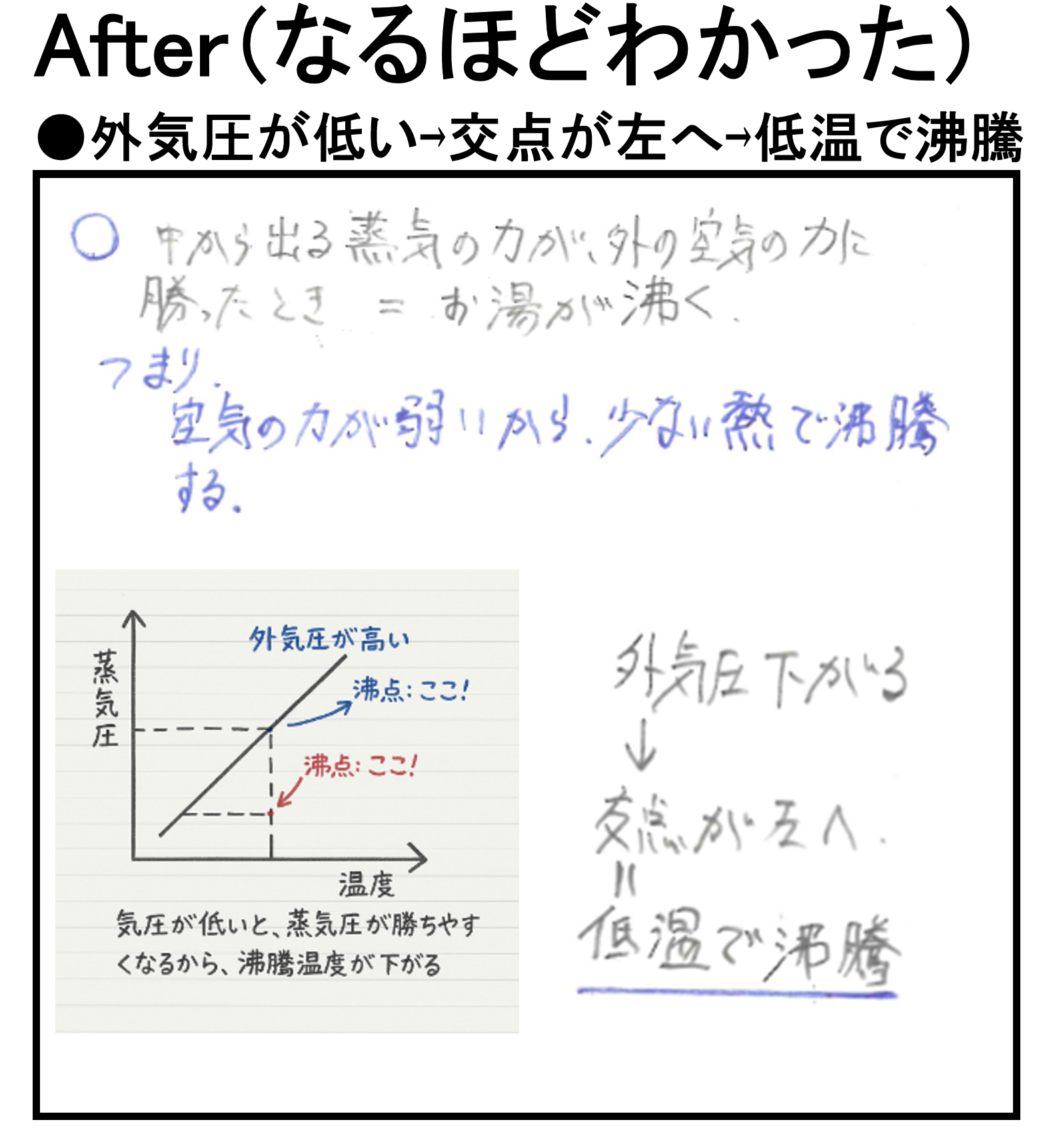

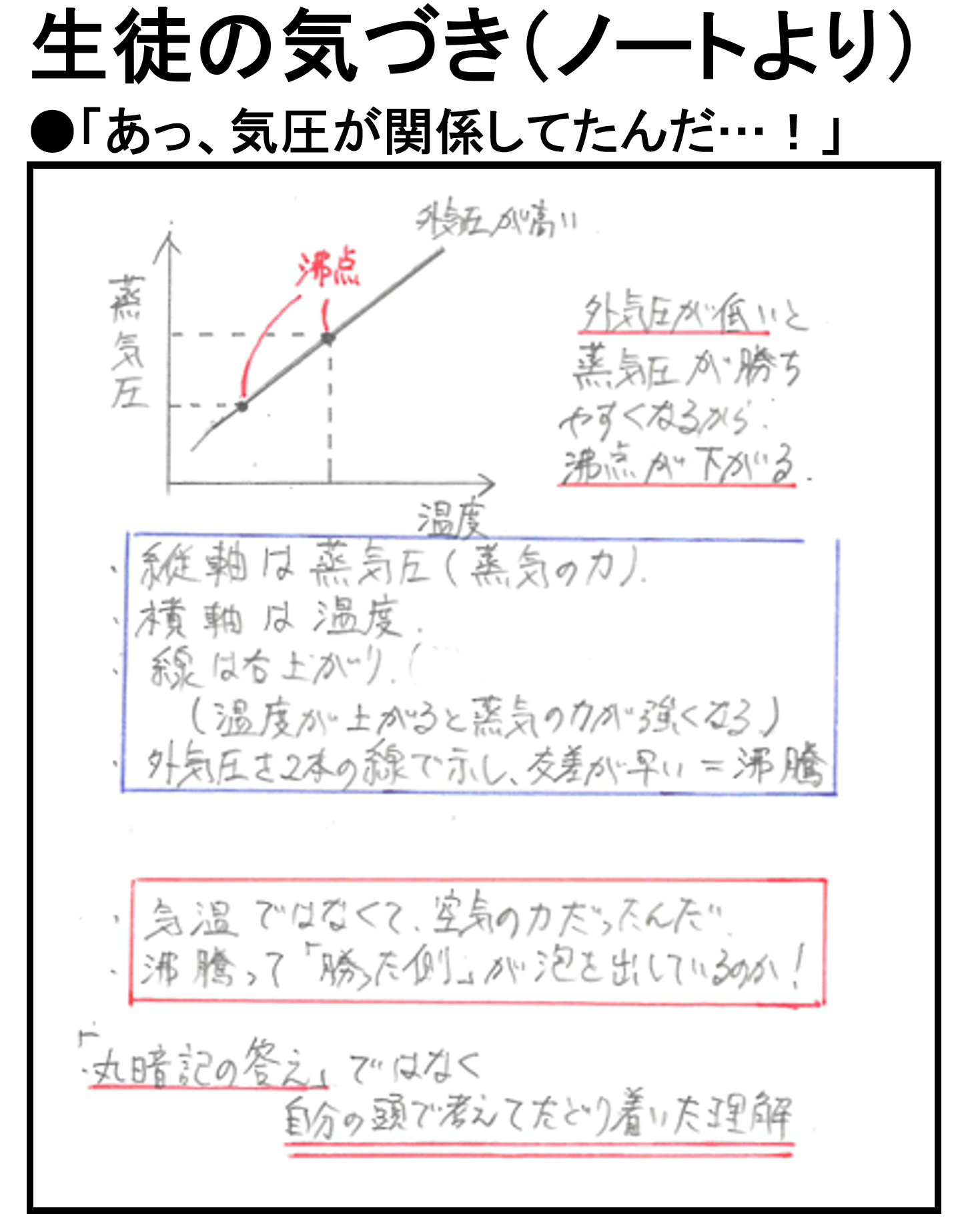

| 理科 | 法則を覚えれば解ける | グラフや実験条件の背景から「何を聞かれているか」を読む力 |

| 社会 | 用語を暗記すれば大丈夫 | 資料・設問の視点・問いの構成に注目する力 |

この教室は、「がんばっているのに伸びない理由」を、

“視点の違い”という形で可視化し、言語化します。

- 「なぜこれを間違えたのか」を“構造”で説明

- 「どこを見れば点につながるか」を“問いの視点”で分析

- 「同じ知識をどう活かすか」を“思考の向き”で再設計

知識はある。でも、見る方向が合っていないだけ。

そのピント合わせを教えられる教室が、結果の差を生み出します。